The Economics est un blog économique dédié aux étudiants en économie et toute autre personne. Nous vous proposons l'actualité économique dans le monde ,analysons l'économie de tous les pays du monde entier et faisant comprendre l'économie aux abonnés à travers des articles (informations, cours....) . Avec The Economics vous se serez plongés dans l'univers de l'économie et des finances.

mardi 27 février 2018

La " Task Force " donne un lueur d'espoir au projet de la monnaie unique de l'espace CEDEAO

La cinquième réunion de la ''Task Force'' présidentielle sur le programme de la monnaie unique de la Cedeao (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest), s’est tenue le 21 février 2018 à Accra, République du Ghana.

Plusieurs engagements ont été pris au terme de la réunion, qui laissent espérer que la monnaie unique de la Cedeao sera certainement une réalité à l'échéance indiquée. A savoir, 2020. D'abord, c'est une nouvelle feuille de route qui a été adoptée, que les chefs d’État appellent feuille de route révisée.

Ce document, apprend-on, définit les différentes activités à exécuter pour parvenir au plus vite à la monnaie unique. Il précise également les échéances de mise en œuvre desdites activités, ainsi que les moyens à mobiliser à cet effet. Ce sont 10 programmes qui ont été retenus à l'issue de la rencontre d'Accra, et qui se déclinent en 35 activités. Tout ceci, chiffrés à environ 5 millions de dollars, soit, environ 2,6 milliards de Fcfa. Comme pour démontrer leur détermination à aller résolument vers cette union monétaire dans la sous-région ouest africaine, séance tenante, les chefs d’État, membres de la ''Task Force'', ont fait un tour de table [au cours de la réunion] pour instruire les uns et les autres sur la question de la mobilisation de ces ressources. Les institutions bancaires, et les banques centrales, notamment, ont été mises à contribution, y compris les États eux-mêmes. Et des engagements fermes ont été pris à ce sujet. C'est cela qui a fait dire au ministre ivoirien de l’Économie et des Finances, Adama Koné, que « la feuille de route [révisée adoptée], confirme que la monnaie unique sera une réalité en 2020. Les activités contenues dans cette feuille de route sont couvertes financièrement. Il reste donc à les déployer ».

A lire aussi: Cedeao/ Création de la monnaie unique : La Côte d’Ivoire prête

Ce travail de déploiement va démarrer effectivement dès le deuxième trimestre de l'année 2018. Certainement avant le mois de mai, puisque la prochaine réunion d'évaluation se tiendra dans ce mois à Niamey, au Niger. L’une des grandes décisions aussi contenues dans la nouvelle feuille de route, est la création dès cette année 2018, d’une institution monétaire de la Cedeao. Son rôle sera de « fédérer et rationaliser les multiples institutions existantes et de réduire les critères de convergence qui doivent passer de onze points à six ». En dehors de l'adoption de la nouvelle feuille de route qui constitue un pas important dans la marche vers l'objectif de 2020, les chefs d’État, chargés de conduire le projet, ont réaffirmé, à tous les niveaux, leur détermination, mais surtout leur volonté d'aller à la monnaie unique. L'objectif étant de parvenir au plus vite à une ''Cedeao des peuples'' avec un espace économique plus viable.

En dépit de la multiplicité des rencontres qui ont eu lieu jusqu'à ce jour, certaines questions demeurent sans réponse claire. Entre autres, quelle appellation prendra la monnaie unique de la Cedeao ? L'idée est-elle d'élargir l'usage du Fcfa (déjà utilisé par 8 pays de la zone) aux autres États membres de la région ? Quelle sera la valeur de cette devise ? Autant d'interrogations qui auront, peut-être un début de réponse, à partir de la rencontre de mai prochain.

samedi 24 février 2018

Comment fonctionne la bourse? PARTIE 1

La Bourse pâtit souvent d'une image de "temple spéculatif" sans foi ni loi... Pourtant, à l'origine, la bourse a été créée pour que les entreprises puissent financer leurs projets de développement. Pour faire simple, une entreprise a deux solutions pour trouver de l'argent : soit l'emprunter auprès des banques, soit aller en "lever" sur les marchés en émettant des actions. Lorsqu'elle choisit cette deuxième solution, elle a besoin de pouvoir rencontrer les investisseurs, professionnels ou particuliers, pour leur "vendre" son projet, c'est-à-dire convaincre les futurs actionnaires de l'accompagner dans son développement...

Un lieu de rencontre

Comme sur un marché "traditionnel", où des commerçants rencontrent des consommateurs, la Bourse est donc un marché où les sociétés cotées vont à la rencontre les investisseurs. C'est un lieu où les acheteurs côtoient les vendeurs en direct et en continu durant chaque séance de cotations... Concrètement, il y a transaction lorsqu'un vendeur et un acheteur s'entendent sur le prix de transaction d'une ou de plusieurs actions, ce qui équivaut à une part du capital de l'entreprise qui change de mains... En Bourse de Paris, une séance ordinaire correspond à un volume moyen échangé de l'ordre de 5 MdsE...

Des transactions dématérialisées

Pendant longtemps, depuis le début du XIXème siècle, les cotations ont eu lieu à la "criée" : Réunis autour de la corbeille du Palais Brongniart à Paris, les agents de change accrédités se réunissaient chaque jour le midi pour déterminer le prix des actions inscrits à la cote. Il y avait donc un seul prix de référence journalier pour chaque entreprise... Cette période est révolue depuis la fin des années 80, les transactions ayant été dématérialisées. Cela veut dire que les échanges se déroulent désormais par informatique, sans rencontre "physique", tout au long de la journée, de 9H00 à 17H30. La valeur d'une action évolue donc "en continu" au cours de la séance en fonction des ordres qui alimentent le marché en flux tendu...

Le CAC40 en vedette

Afin de donner aux investisseurs un indicateur reflétant la tendance du marché qui est donc composé de plusieurs centaines d'entreprises, les principales bourses mondiales ont créé des indices de référence : en France, le plus connu est bien entendu le CAC40 qui regroupe 40 sociétés jugées les plus représentatives de la bourse de Paris. Quand la majeure partie des titres monte, le CAC progresse et inversement... Les autres indices les plus suivis par les boursiers sont le Dow Jones et le Nasdaq à Wall Street, le Nikkei à Tokyo ou encore le Dax à Francfort et le Footsie à Londres...

Une Afrique (CEDEAO) sans le FRANC CFA. Les choses bougent depuis Accra

La fin du Franc Cfa sur le continent africain est-elle vraiment possible ? Pour l’heure, les dirigeants de la communauté des Etats de l’Afrique de l’ouest semblent à la majorité manifester le désir de migrer vers la création d’une monnaie unique pour la CEDEAO . Aucun véritable calendrier n’est encore fixé pour cette transition monétaire au centre de la réunion d’Accra hier mercredi, mais les lignes commencent à bouger véritablement, et ce depuis l’année dernière. Selon les attentes de certains dirigeants de la zone ouest africaine, le

Franc Cfa devrait être remplacé dès 2020 par la monnaie unique de la CEDEAO . Mais il s’agit d’une migration qui se fera progressivement, comme l’avait indiqué le président burkinabè il y’a quelques mois : « On le fera de manière progressive de sorte que tous les pays qui pourront répondre aux critères de convergence commencent à battre la monnaie de la CEDEAO en attendant que les autres pays puissent se conformer et intégrer le processus de cette monnaie. » . Alors qu’il avait insisté sur la nécessité de préserver le Cfa et de l’élargir, le président Ouattara affiche lui aussi son optimisme concernant ce projet monétaire. D’après le président ivoirien, la Côte d’Ivoire sera en mesure de répondre aux exigences de cette transition monétaire dès 2019, signe que le président ivoirien fond beaucoup d’espoir en ce projet. Mais pour parler d’une monnaie unique à la CEDEAO, il faudrait bien entendu que les pays qui utilisent leur propre monnaie, à savoir le Ghana, la Guinée ou le Nigéria, soient en mesure d’adhérer à ce projet. Pour l’heure, les deux meilleures économies de la zone CEDEAO n’ont pas encore pleinement adhéré à cette transition, comme l’expliquait en décembre le président nigérian : ‘‘Le Nigeria mettra en garde contre toute position qui plaide pour une approche accélérée de l’union monétaire, négligeant les fondamentaux et d’autres questions pertinentes’’. Pour que le Franc Cfa disparaisse, il faudrait que le Nigéria et le Ghana abandonnent chacun leur monnaie.

Difficile d’envisager la fin du Franc Cfa en Afrique

Même avec le projet de monnaie unique CEDEAO, les jours du Franc CFA sont loin d’être comptés. Pour rappel, en dehors de la zone UEMOA qui regroupe les pays partageant la monnaie coloniale, il faut noter que le Franc Cfa est également utilisé comme monnaie commune dans six pays de l’Afrique centrale : le Cameroun, le Gabon, le Congo, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad. Ceux-ci n’étant pas dans la zone CEDEAO, ils devraient donc conserver le Fcfa comme monnaie d’échange quand bien même l’Afrique de l’ouest l’aurait abandonné. Ce qu’il convient de retenir, c’est que la monnaie unique de la CEDEAO n’entraînera que la mort partielle du Franc Cfa, à condition que le projet devienne une réalité dès 2020 comme le souhaitent plus dirigeants.

Franc Cfa devrait être remplacé dès 2020 par la monnaie unique de la CEDEAO . Mais il s’agit d’une migration qui se fera progressivement, comme l’avait indiqué le président burkinabè il y’a quelques mois : « On le fera de manière progressive de sorte que tous les pays qui pourront répondre aux critères de convergence commencent à battre la monnaie de la CEDEAO en attendant que les autres pays puissent se conformer et intégrer le processus de cette monnaie. » . Alors qu’il avait insisté sur la nécessité de préserver le Cfa et de l’élargir, le président Ouattara affiche lui aussi son optimisme concernant ce projet monétaire. D’après le président ivoirien, la Côte d’Ivoire sera en mesure de répondre aux exigences de cette transition monétaire dès 2019, signe que le président ivoirien fond beaucoup d’espoir en ce projet. Mais pour parler d’une monnaie unique à la CEDEAO, il faudrait bien entendu que les pays qui utilisent leur propre monnaie, à savoir le Ghana, la Guinée ou le Nigéria, soient en mesure d’adhérer à ce projet. Pour l’heure, les deux meilleures économies de la zone CEDEAO n’ont pas encore pleinement adhéré à cette transition, comme l’expliquait en décembre le président nigérian : ‘‘Le Nigeria mettra en garde contre toute position qui plaide pour une approche accélérée de l’union monétaire, négligeant les fondamentaux et d’autres questions pertinentes’’. Pour que le Franc Cfa disparaisse, il faudrait que le Nigéria et le Ghana abandonnent chacun leur monnaie.

Difficile d’envisager la fin du Franc Cfa en Afrique

Même avec le projet de monnaie unique CEDEAO, les jours du Franc CFA sont loin d’être comptés. Pour rappel, en dehors de la zone UEMOA qui regroupe les pays partageant la monnaie coloniale, il faut noter que le Franc Cfa est également utilisé comme monnaie commune dans six pays de l’Afrique centrale : le Cameroun, le Gabon, le Congo, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad. Ceux-ci n’étant pas dans la zone CEDEAO, ils devraient donc conserver le Fcfa comme monnaie d’échange quand bien même l’Afrique de l’ouest l’aurait abandonné. Ce qu’il convient de retenir, c’est que la monnaie unique de la CEDEAO n’entraînera que la mort partielle du Franc Cfa, à condition que le projet devienne une réalité dès 2020 comme le souhaitent plus dirigeants.

vendredi 23 février 2018

La Banque Mondiale, un ouf de soulagement pour les pays en voie de développement ?

La Banque mondiale (parfois abrégée BM) regroupe cinq institutions internationales : la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), l’Association internationale de développement (AID, ou IDA), créées pour lutter contre la pauvreté en apportant des aides, des financements et des conseils aux États en difficulté, la Société Financière Internationale (IFC), l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA) et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI).

Son siège est à Washington D.C. Le président est élu pour cinq ans par le Conseil des administrateurs de la Banque. Elle fait partie des institutions spécialisées du système de l'Organisation des Nations unies (ONU). Elle publie tous les ans une contribution sur un thème du développement dans son World Development Report.

En 2014, elle a accordé 65,6 milliards de dollars de prêts, dons, prises de participations et garanties, dont 20,9 milliards en Afrique et au Moyen-Orient.

Histoire

Bâtiment du Groupe de la Banque mondiale à Washington.

Bâtiment du Groupe de la Banque mondiale à Washington.

Elle fut créée le 27 décembre 1945 sous le nom de Banque internationale pour la reconstruction et le développement après signature de l'accord Bretton Woods du 1er au 22 juillet 1944. Le 9mai1947, elle approuva son premier prêt, qui fut accordé à la France pour un montant de 250 millions de dollars (en valeur actualisée, il s'agit du plus gros prêt consenti par la Banque). Au départ, Keynes s'est opposé à la création de la Banque mondiale, mais il s'est rallié à cette idée en réalisant le bénéfice que cette banque peut apporter à la reconstruction de la Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale.

La Banque mondiale a été créée principalement pour aider l'Europe et le Japon dans leur reconstruction, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais avec le mouvement de décolonisation des années 1960, elle se fixa un objectif supplémentaire, celui d'encourager la croissance économique des pays en voie de développement africains, asiatiques et latino-américains.

Au départ, la Banque mondiale a principalement financé de grands projets d'infrastructures (centrales électriques, autoroutes, aéroports, etc.). Avec le rattrapage économique du Japon et de l'Europe, la Banque mondiale s'est intéressée exclusivement aux pays en développement. Depuis les années 1990, elle finance aussi les pays postcommunistes.

- la plus importante est la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), son fonctionnement est assuré par le versement d'une cotisation réglée par les États membres,

- l'Association internationale de développement (AID), fondée en 1960, ses prêts sont réservés aux pays les moins développés,

- la Société financière internationale (SFI), fondée en 1956, pour financer les prêts et les investissements réalisés par les entreprises dans les pays à risque,

- le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), fondé en 1965,

- l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI), fondée en 1988, pour la sécurisation des prêts.

Les objectifs de la Banque mondiale ont évolué au cours des années. Elle a récemment mis l'accent sur la réduction de la pauvreté, en délaissant l'objectif unique de croissance économique. Elle favorise aussi la création des très petites entreprises. Elle a soutenu l'idée que l'eau potable, l'éducation et le développement durable sont des facteurs essentiels à la croissance économique, et a commencé à investir massivement dans de tels projets. En réponse aux critiques, la Banque mondiale a adopté une série de politiques en faveur de la sauvegarde de l'environnement et du social, visant à s'assurer que leurs projets n'aggravaient pas le sort des populations des pays aidés. En dépit de ces politiques, les projets de la Banque mondiale sont souvent critiqués par les organisations non gouvernementales (ONG) pour ne pas lutter efficacement contre la pauvreté, et négliger les aspects sociaux et environnementaux.

En 1981, la banque mondiale publie un rapport sur le développement accéléré en Afrique subsaharienne, connu sous le nom du rapport Berg[5].

Selon la charte fondatrice, les prêts sont versés en fonction de considérations purement économiques, le régime politique du pays bénéficiaire n'étant pas pris en compte. Ce dernier point a cependant évolué depuis les années 2000, notamment grâce à l'influence de l'administration Bush : « L'idée selon laquelle des aides ne devraient être accordées à un pays en difficulté que sous certaines conditions relatives à l’utilisation de cette aide (en termes de bonne gestion, mais aussi de respect des droits de l’homme, par exemple) est maintenant largement admise[6]. »

La BIRD compte actuellement 188 pays membres[7]. Chaque année, elle publie un Rapport sur le développement dans le monde chargé de rendre compte des résultats obtenus.

En février 2009, un rapport d'audit interne a indiqué que des employés de la banque avaient autorisé l'injection de fonds dans un projet immobilier en Albanie, mais que les informations qu'ils avaient utilisées étaient incomplètes ou sciemment faussées. Ce rapport a mis au jour différentes procédures fautives de la banque[8].

Rôles

Son action est aujourd'hui principalement orientée vers les pays en voie de développement (PVD), et en particulier les pays les moins avancés (PMA), sur des axes comme l'éducation, l'agriculture, l'industrie, la santé…

Elle accorde des prêts à des taux préférentiels à ses pays membres en difficulté. En contrepartie, elle réclame que des dispositions politiques (appelées « politiques d'ajustement structurel ») soient prises pour, par exemple, limiter la corruption, maintenir un équilibre budgétaire ou faciliter l'émergence d'une démocratie.

En plus des prêts accordés, elle finance également (directement ou indirectement) des projets d'ONG, et conduit de nombreuses recherches en rapport avec le développement de chaque pays. Ainsi, c'est la Banque mondiale qui mesure l'Indicateur de développement humain (IDH) dans différents pays et zones géographiques, ou qui conduit avec l'Unicef des études thématiques sur l'eau et l'assainissement.

Fonctionnement de l'IDA

La Banque mondiale compte environ 10 000 employés dont environ la moitié travaillent sur des projets de l'IDA. Elle fonctionne en cycles triennaux (campagnes de trois ans) et distribue ses fonds sous forme de dons à hauteur de 20 %, le reste prenant la forme de prêts à taux d'intérêt faible ou nul. L'AID a collecté plus de 52 milliards de dollars pour le cycle 2015-17 (IDA-17). En 2014, l'AID a engagé plus de 22 milliards de dollars dans les pays en développement en suivant les priorités de l'AID, à savoir l'intervention dans les pays les plus vulnérables (États fragiles), les infrastructures, l'intégration régionale et la résilience au changement climatique. En 2014, les cinq premiers emprunteurs étaient l’Inde, le Pakistan, le Bangladesh, le Nigeria et l’Éthiopie.

Présidence

Selon une règle tacite, le directeur du FMI est désigné par les gouverneurs européens alors que le président de la Banque mondiale est désigné par le gouvernement américain, les États-Unis étant le principal actionnaire de la Banque mondiale. Il est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable, par le conseil d'administration.

Le 23 mars 2012, Jim Yong Kim a été désigné président de la Banque mondiale. Il a pris ses fonctions le 1er juillet 2012, succédant à Robert Zoellick.

jeudi 8 février 2018

L'économie ivoirienne , encore une championne ?

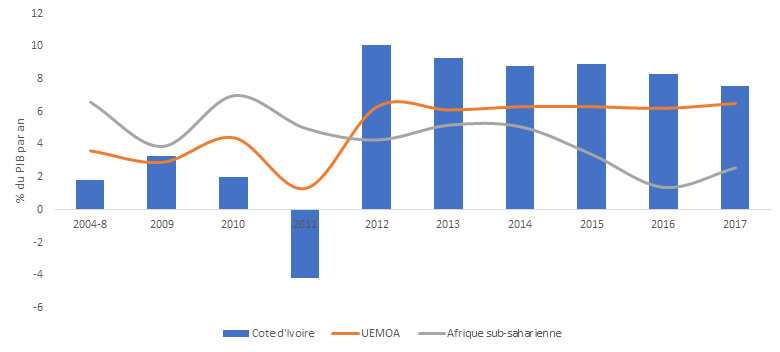

La croissance économique de la Côte d’Ivoire reste l’une des plus rapides du continent africain

En 2017, la Côte d’Ivoire a continué d’être une des économies les plus dynamiques d’Afrique, avec un taux de croissance qui devrait se maintenir autour de 7,6 % (graphique 1). Cette bonne performance s’explique par le rebond de l’agriculture et démontre la résilience de la Côte d’Ivoire aux chocs internes et externes. Les perspectives de court et moyen termes demeurent encourageantes. Le taux de croissance du PIB devrait atteindre 7 % en 2018 et 2019. Toutefois, l’économie ivoirienne reste vulnérable à des risques externes tels que les fluctuations des cours des produits agricoles et extractifs, les conditions climatiques, les risques sécuritaires mondiaux et régionaux ainsi qu’un resserrement des marchés financiers régionaux et internationaux.

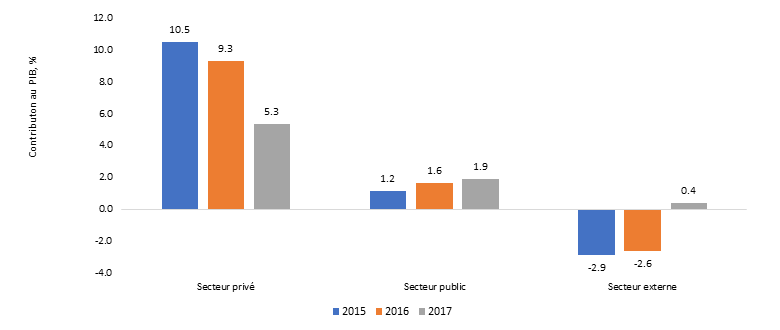

Une croissance de plus en plus portée par le secteur public alors que la contribution du secteur privé s’affaiblit

Depuis la sortie de crise en 2012, la contribution du secteur privé à la croissance ivoirienne a diminué (graphique 2). En revanche, la contribution extérieure et celle du secteur public ont augmenté, traduisant une conjoncture internationale favorable et la politique budgétaire procyclique du gouvernement. Les autorités ont poursuivi un programme ambitieux d’investissements publics, visant à réduire des retards en infrastructures et en services sociaux, qui s’étaient creusés pendant plus d’une décennie de crises politiques

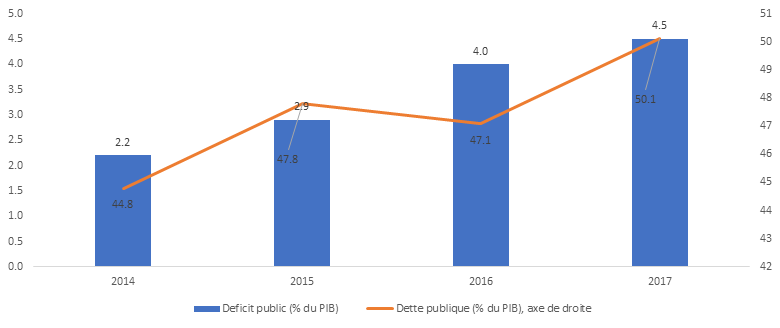

Le déficit budgétaire et la dette publique ont tous deux augmenté

La situation budgétaire du Gouvernement s’est détériorée en 2017. Le déficit budgétaire est passé de 2,9 % du PIB en 2015, à 4 % en 2016 puis 4,5 % en 2017 (graphique 3). La détérioration de la situation budgétaire s’explique par la stagnation des recettes intérieures (autour de 19,5% du PIB), alors que les dépenses publiques ont augmenté plus rapidement (+0,6 % du PIB) en raison de dépenses sécuritaires et sociales imprévues.

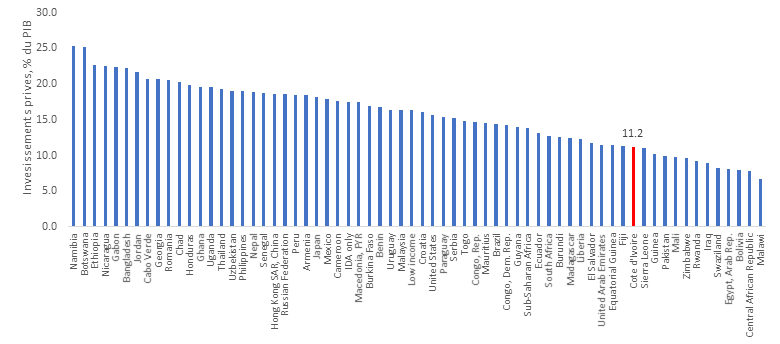

Il faut encourager les investissements privés, encore relativement peu élevés…

Le taux d’investissement privé a bondi entre 2011 et 2017, passant de 5,7 % à 12,0 % du PIB entre 2011 et 2012 pour se stabiliser autour de 11 % du PIB entre 2013 et 2017. Comme le montre le graphique 4, ce taux reste pourtant insuffisant, surtout si on le compare à ceux des pays émergents où il peut dépasser 25 % du PIB ou même à ceux des pays d’Afrique sub-saharienne plus performants, comme le Ghana (19 %) et l’Ouganda (18 %). La Côte d’Ivoire n’a également pas encore réussi à attirer un afflux significatif d’investissements directs étrangers, qui comptent pour uniquement 1,5-2% du PIB, loin des taux observés en Éthiopie ou au Mozambique. Or, le développement du secteur privé est déterminant pour que la Côte d’Ivoire puisse maintenir son rythme de croissance rapide et redistribuer plus équitablement les fruits de la croissance économique à l’ensemble de la population.

… et améliorer l’efficience des dépenses publiques, notamment dans les secteurs sociaux

De plus, à cause de l’ajustement budgétaire prévu par les autorités ivoiriennes en 2018 et 2019, il devient urgent d’améliorer l’efficience de la dépense publique. S’il ne peut dépenser plus, l’État devra dépenser mieux pour atteindre ses objectifs ambitieux en termes d’infrastructures et de services sociaux. Il devra à la fois améliorer l’allocation des dépenses publiques (« savoir où dépenser ») et leur efficience financière (« savoir comment dépenser »).

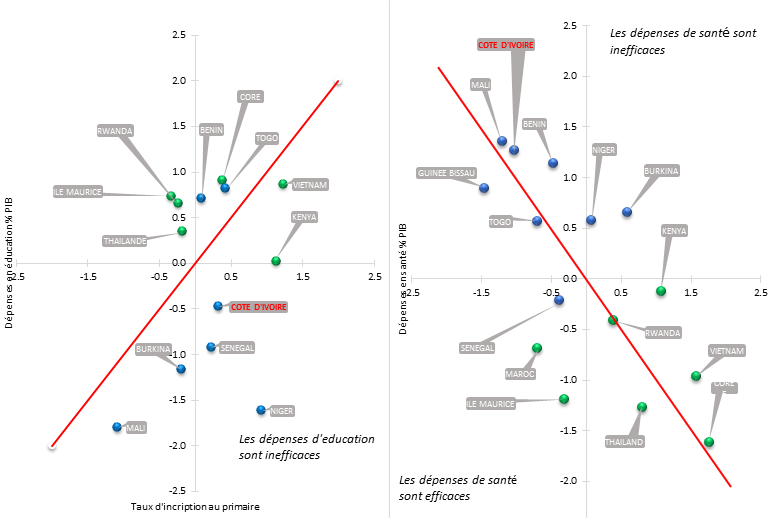

Le rapport fournit une analyse comparative (graphique 5) réalisée auprès d’un échantillon d’une vingtaine de pays de la sous-région et de pays qui pourraient servir de modèles à l’État pour améliorer l’efficience de ses dépenses d’éducation et de santé (qui comptent pour près de 1/3 du budget). Cette analyse montre que malgré les dépenses importantes de l’État en faveur de l’éducation, les résultats demeurent décevants en termes d’inscription à l’école primaire. À titre de comparaison, le Bénin dépense proportionnellement moins que la Côte d’Ivoire alors que le taux d’élèves inscrits au primaire y est supérieur.

Pour ce qui est du secteur de la santé, la Côte d’Ivoire dépense relativement peu, ce qui explique ses résultats modestes en termes de mortalité maternelle. Seuls le Mali et la Guinée Bissau consacrent moins de ressources à la santé que la Côte d’Ivoire.

mercredi 7 février 2018

l'Afrique et l'Amérique pourraient connaitre des croissances économiques positives selon les prévisions de la banque mondiale pour 2018

capacités de production dans l’économie mondiale devrait s’estomper

WASHINGTON, le 9 janvier 2018— Selon les prévisions de la Banque mondiale, la croissance économique mondiale va s’accélérer à 3,1 % en 2018 après avoir atteint un taux beaucoup plus élevé que prévu en 2017, tandis que la reprise des investissements, des activités manufacturières et des échanges commerciaux se poursuit et que les pays en développement exportateurs de produits de base profitent du raffermissement des prix de ces produits.

Cette reprise risque cependant d’être de courte durée. A terme, le ralentissement de la croissance potentielle—qui mesure la vitesse à laquelle une économie peut progresser lorsque la main-d’œuvre et le capital sont pleinement employés—pourrait éroder les progrès enregistrés dans l’amélioration des niveaux de vie et la réduction de la pauvreté à travers le monde, rappelle la Banque mondiale dans l’édition de janvier 2018 du rapport sur les Perspectives économiques mondiales.

La croissance dans les économies avancées fléchira légèrement en 2018 pour s’établir à 2,2 %, à mesure que les banques centrales éliminent leurs dispositifs d’après-crise et que la tendance à la hausse des investissements s’infléchit. Dans l’ensemble des pays émergents et en développement, la croissance s’accélérera à 4,5 % en 2018 grâce à la reprise de l’activité économique dans les pays exportateurs de produits de base.

« La reprise de la croissance mondiale est encourageante, mais l’heure n’est pas à l’autosatisfaction », souligne le président du Groupe de la Banque mondiale Jim Yong Kim. « C’est une excellente occasion d’investir dans le capital humain et physique. Si les responsables politiques à travers le monde privilégient ces investissements essentiels, ils pourront améliorer la productivité nationale, accroître le taux d’activité et aider à réaliser le double objectif du Groupe : mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée.

2018 a de bonnes chances d’être la première année depuis la crise financière où l’économie mondiale tournera à plein régime ou presque. Avec la reprise annoncée, les responsables politiques devront porter leur regard au-delà des instruments monétaires et budgétaires pour stimuler la croissance à court terme et envisager des initiatives mieux à même de renforcer le potentiel de croissance à long terme.

Le ralentissement de la croissance potentielle s’explique par de nombreuses années d’érosion des gains de productivité, un faible niveau d’investissement et le vieillissement de la main-d’œuvre mondiale. Ce ralentissement est généralisé puisque les économies touchées représentent plus de 65 % du PIB mondial. Si rien n’est fait pour accroître la croissance potentielle, le ralentissement pourrait se poursuivre pendant une bonne partie de la prochaine décennie, au risque de voir la croissance ralentir d’un quart de point de pourcentage en moyenne dans le monde et d’un demi-point de pourcentage en moyenne dans les pays émergents et en développement pendant cette période.

« L’analyse des facteurs de ralentissement de la croissance potentielle montre qu’il existe des moyens d’action », explique Shantayanan Devarajan, directeur principal de la Banque mondiale pour l’économie du développement. « Les réformes qui favorisent une éducation et des services de santé de qualité et améliorent les services d’infrastructure pourraient accroître sensiblement la croissance potentielle, notamment dans les pays émergents et en développement. Mais certaines de ces réformes se heurteront à l’opposition des groupes politiques influents, et c’est pourquoi il est essentiel de faire ouvertement et largement connaître leurs effets positifs sur le développement ».

Il subsiste des risques de détérioration de la conjoncture mondiale. Un durcissement soudain des conditions de financement à l’échelle mondiale pourrait compromettre la croissance. De nouvelles restrictions au commerce et la montée des tensions géopolitiques pourraient saper la confiance et freiner l’activité économique. D’un autre côté, plusieurs grandes économies pourraient connaître une croissance plus forte que prévu, ce qui favoriserait la poursuite de la reprise mondiale.

« Avec le rétablissement des taux de chômage aux niveaux d’avant la crise et l’amélioration de la situation économique tant dans les économies avancées que dans les pays en développement, les responsables politiques devront envisager de nouveaux moyens de maintenir la dynamique de croissance », déclare Ayhan Kose, directeur du groupe des perspectives de développement, Économie du développement, de la Banque mondiale. « Il est urgent en particulier d’adopter des réformes qui permettent d’améliorer la productivité car le vieillissement de la population pèse de plus en plus sur la croissance potentielle. »

Outre les faits nouveaux survenus aux niveaux mondial et régional, le rapport 2018 sur les Perspectives économiques mondiales examine de près les perspectives d’évolution de la croissance potentielle dans chacune des six régions du monde, les enseignements tirés de l’effondrement des prix du pétrole pendant la période 2014 -2016 et le lien entre l’amélioration des niveaux d’instruction et de qualification et la réduction des inégalités dans les pays émergents et en développement.

Résumés par région :

Asie de l’Est et Pacifique : Selon les prévisions, la croissance de la région ralentira pour s’établir à 6,2 % en 2018, contre 6,4 % en 2017, le ralentissement structurel de l’économie chinoise étant compensé par une légère reprise cyclique dans le reste de la région. Les risques qui pèsent sur les perspectives de croissance se sont équilibrés. La croissance plus forte que prévu dans les économies avancées pourrait accélérer la croissance de la région. D’un autre côté, la montée des tensions géopolitiques et du protectionnisme dans le monde, le durcissement soudain de la conjoncture financière mondiale et le ralentissement plus marqué que prévu des grandes économies, y compris la Chine, assombrissent les perspectives économiques de la région. En Chine, la croissance devrait ralentir, passant de 6,8 % en 2017 à 6,4 % en 2018. L’Indonésie devrait voir sa croissance s’accélérer pour atteindre 5,3 % en 2018, contre 5,1 % en 2017.

Europe et Asie centrale : La croissance de la région devrait ralentir à 2,9 % en 2018, contre 3,7 % en 2017. La reprise devrait se poursuivre dans l’est de la région sous l’impulsion des pays exportateurs de produits de base, freinée cependant par un ralentissement progressif dans l’ouest de la région compte tenu de l’essoufflement de l’activité économique dans la zone euro. L’incertitude qui entoure les politiques publiques et la nouvelle baisse des prix du pétrole risquent de se traduire par une croissance plus faible que prévu. La Russie devrait afficher en 2018 le même taux de croissance qu’en 2017, soit 1,7 %. La Turquie verra sa croissance ralentir à 3,5 % cette année, contre 6,7 % en 2017.

Amérique latine et Caraïbes : Selon les prévisions, la croissance de la région passera de 0,9 % en 2017 à 2 % en 2018, tirée par la hausse de la consommation des ménages et des investissements, en particulier dans les pays exportateurs de produis de base. Mais les nouvelles incertitudes qui pèsent sur l’action publique, les catastrophes naturelles, la montée du protectionnisme commercial aux Etats-Unis ou une nouvelle détérioration des conditions budgétaires nationales pourraient freiner cette croissance. Le Brésil devrait voir son économie progresser au rythme de 2 % en 2018, contre 1 % en 2017. Au Mexique, la croissance devrait s’accélérer à 2,1 % cette année, contre 1,9 % l’année dernière.

Moyen-Orient et Afrique du Nord : Selon les projections, la croissance de la région s’accélérera pour atteindre 3 % en 2018, contre 1,8 % en 2017. Les programmes de réforme devraient se poursuivre, la fermeté des prix du pétrole devrait atténuer les difficultés budgétaires et l’amélioration du tourisme devrait stimuler la croissance dans les pays non tributaires des exportations de pétrole. La poursuite des conflits géopolitiques et un affaiblissement des prix du pétrole pourraient freiner la croissance économique. En Arabie saoudite, la croissance s’accélérera à 1,2 % en 2018, contre 0,3 % en 2017, tandis que la République arabe d’Égypte devrait afficher un taux de croissance de 4,5 % pendant l’exercice 18, contre 4,2 % l’année dernière.

Asie du Sud : Dans cette région, la croissance devrait s’accélérer pour atteindre 6,9 % en 2018, contre 6,5 % en 2017. La consommation devrait rester ferme et les exportations devraient reprendre, tandis que la refonte des politiques publiques et l’amélioration des infrastructures devraient relancer les investissements. Un ralentissement des programmes de réforme, des catastrophes naturelles ou un accroissement de l’instabilité financière mondiale pourraient freiner la croissance. L’Inde devrait voir sa croissance s’accélérer pour s’établir à 7,3 % pendant l’exercice 2018/19 (l’exercice budgétaire commence le 1er avril), contre 6,7 % pendant l’exercice 2017/18. L’économie pakistanaise devrait prendre de la vitesse pour afficher un taux de croissance de 5,8 % pendant l’exercice 2018/19 (l’exercice budgétaire commence le 1er juillet), contre 5,5 % pendant l’exercice 2017/18.

Afrique subsaharienne : La croissance dans cette région devrait passer de 2,4 % en 2017 à 3,2 % en 2018. Cette accélération dépendra toutefois du raffermissement des prix des produits de base et de la mise en œuvre de réformes. Une baisse des prix des produits de base, une augmentation plus forte que prévu des taux d’intérêt mondiaux et des mesures insuffisantes pour améliorer la dynamique de la dette pourraient freiner la croissance économique. L’Afrique du Sud devrait voir son taux de croissance passer de 0,8 % en 2017 à 1,1 % en 2018. Au Nigéria, la croissance devrait s’accélérer à 2,5 % cette année, contre 1 % l’année dernière.

Inscription à :

Commentaires (Atom)

LES PAYS LES PLUS RICHES SONT LES PLUS ENDETTÉS

J'ai tracé ce graphique pour un peu montrer le taux d'endettement des 6 premières puissances économiques du monde. Ces histogrammes...

-

Biographie Stanislas ZEZE est Ivoirien, il est le PDG de Bloomfield Investment Corporation dont le siège est basé en Côte d’Ivoire ...

-

Après le détachement de l'or de la monnaie, il a fallu créer une autre monnaie capable pour faire des transactions internationales, c...

-

PRINCIPE DE MAXIMUM Dans nos articles précédents , nous avons vu que les Économistes Classiques et Néoclassiques ont montré la...